Dans l’histoire de la photographie moderne, rares sont celles qui ont su conjuguer audace technique, profondeur artistique et résilience personnelle comme Ilse Bing. Surnommée « La Reine du Leica », elle a exploré les formes, les reflets, les mouvements et les villes avec une modernité à couper le souffle. Pourtant, son nom, un temps éclipsé par l’histoire et les aléas de l’exil, revient aujourd’hui en lumière.

L’éveil artistique d’une pionnière

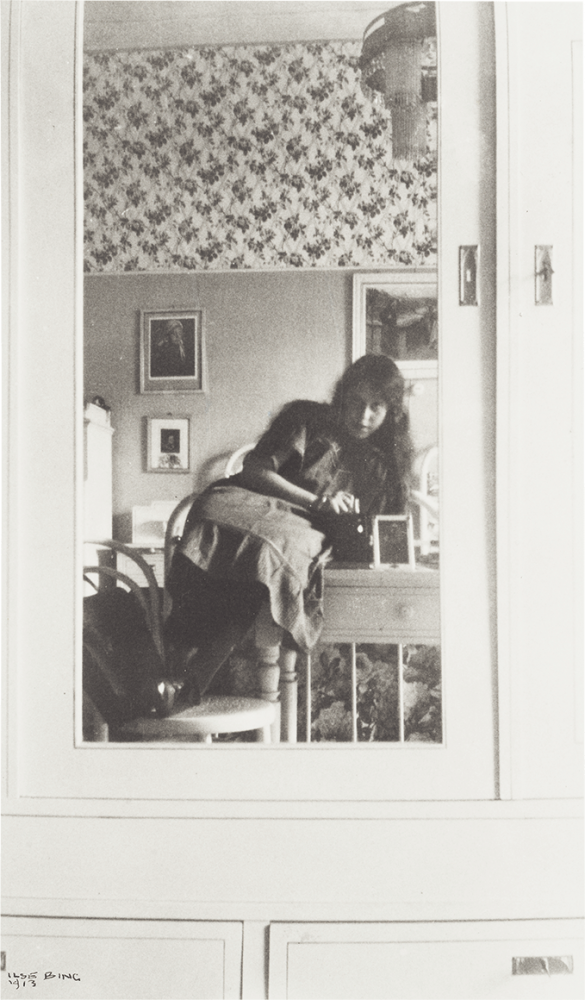

Née à Francfort en 1899, Ilse Bing grandit dans une famille bourgeoise juive où l’éducation artistique est valorisée. Elle entame des études de mathématiques et de physique, avant de se tourner vers l’histoire de l’art. C’est dans le cadre de sa thèse qu’elle découvre la photographie, en documentant l’architecture de Friedrich Gilly. Cette exploration visuelle devient rapidement une passion : elle abandonne son doctorat pour se consacrer entièrement à la photographie.

©Judisches Museum Berlin

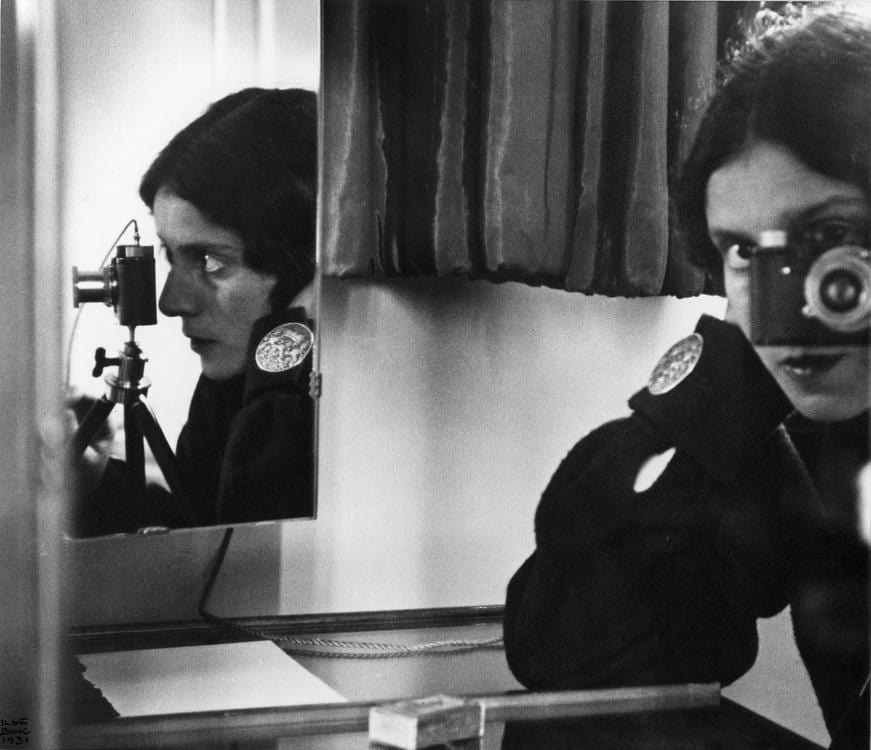

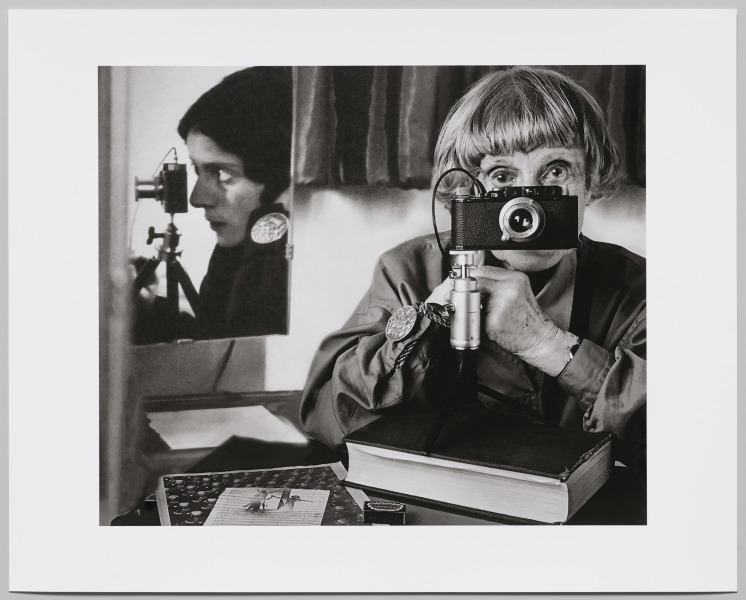

En 1928, elle adopte le Leica, un boîtier portatif novateur qui deviendra sa signature. Il lui offre une liberté de mouvement inégalée, « un prolongement de son œil », selon ses mots. Ce style fluide, vivant, lui ouvre les portes du photojournalisme. Elle collabore rapidement avec des magazines comme le Frankfurter Illustrierte ou le Das Illustrierte Blatt.

Son style moderne est influencé par l’avant-garde allemande (El Lissitzky, Hannah Höch, Kurt Schwitters), mais c’est la découverte de Florence Henri qui la pousse à partir pour Paris, où elle rejoindra les figures phares de la Nouvelle Vision et du surréalisme.

©Edwynn Houk Gallery / Art Basel

Règne parisien et conquête américaine

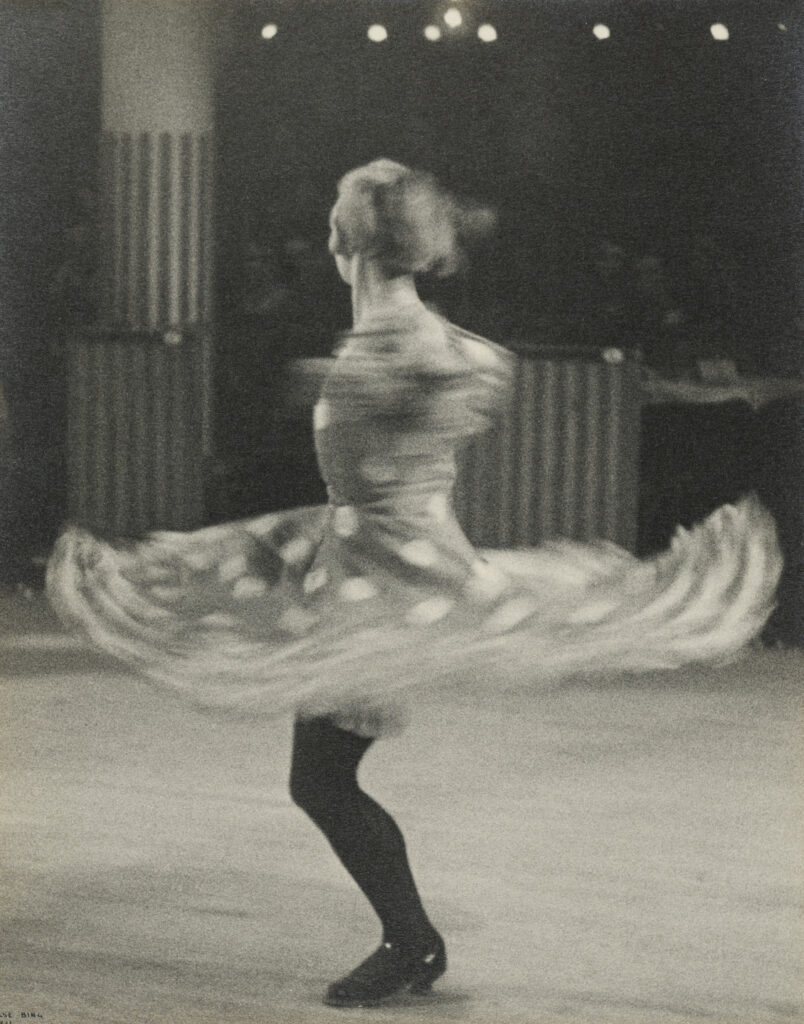

Installée à Paris dès 1930, Ilse Bing s’impose rapidement. Elle expose à la galerie de La Pléiade, puis au Salon International d’Art Photographique. Ses séries de danseuses du Moulin Rouge captivent par leur dynamisme flou et poétique. Elle devient la première photographe à utiliser exclusivement le Leica 35mm à Paris, ce qui lui vaut le surnom de « Reine du Leica ».

©MoMa

Son talent d’expérimentatrice s’affirme : solarisations, flash électronique, photographie de nuit, expositions multiples… Elle pousse les limites de l’image, sans assistance, ni studio sophistiqué. Inspirée par ses pairs Man Ray, Lee Miller, ou Kertész, elle forge un langage visuel propre, entre constructivisme, poésie urbaine et rigueur moderniste.

©Art Gallery NSW

En 1932, elle expose à la galerie de Julien Levy à New York, aux côtés de Man Ray et Moholy-Nagy. C’est la première reconnaissance américaine. En 1936, elle revient à New York, expose à la June Rhodes Gallery et réalise un autoportrait iconique intégrant son reflet dans une balance métallique. Elle incarne alors l’internationalisation de la photographie moderne.

©Judisches Museum Berlin

Rupture, guerre et renaissance

Mais la guerre brise son ascension. Juive et allemande, Ilse Bing est internée au camp de Gurs en 1940, où elle subit l’humiliation, la perte de liberté, la peur. Elle y rencontre Hannah Arendt. Ces épreuves renforcent son regard introspectif et humaniste.

En 1941, elle s’exile aux États-Unis avec son mari Konrad Wolff. Si ses négatifs sont sauvés, ses tirages sont perdus ou abandonnés. Elle vit de portraits, photographie d’enfants et de chiens, et peine à retrouver une reconnaissance artistique. Pourtant, ses images se teintent d’une mélancolie nouvelle, où l’isolement et la résilience prennent toute leur place.

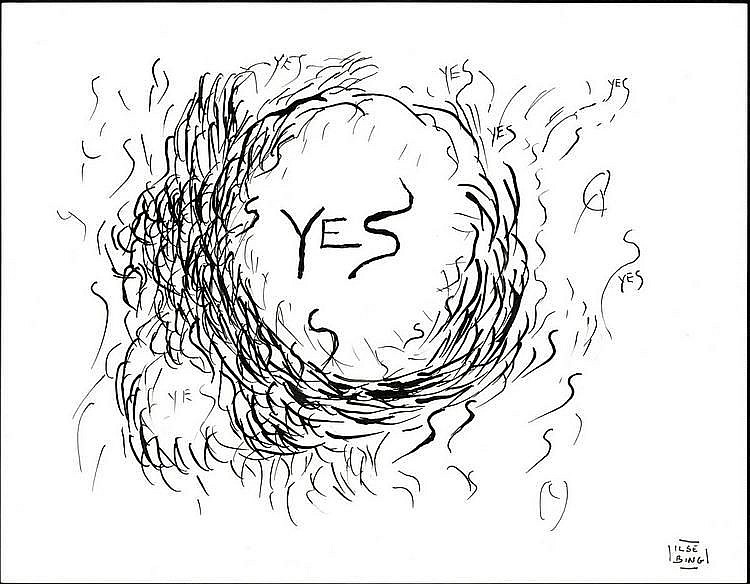

Dans les années 1950, elle tente une dernière innovation avec la couleur et le moyen format. Mais les contraintes techniques et économiques freinent ses projets. En 1959, elle abandonne la photographie. Elle explore alors le dessin, la poésie, les logogrammes et même les mathématiques. Sa créativité ne faiblit pas, elle se transforme.

Postérité et renaissance tardive

Il faut attendre les années 1970 pour que son travail soit redécouvert. Le MoMA de New York l’expose à nouveau, aux côtés de Rodchenko et Kertész. Elle publie alors ses livres les plus personnels : Words as Visions (1974) et Numbers in Images (1976). En 1982, elle publie Femmes de l’enfance à la vieillesse, préfacé par Gisèle Freund.

Peu avant sa mort, elle désigne les musées qui accueilleront ses archives : le MoMA, le Centre Pompidou, le musée Carnavalet. Depuis sa disparition en 1998, sa côte n’a cessé de croître. Une vente monographique à Drouot-Montaigne en 2009 a confirmé sa place dans le panthéon des grandes figures de la photographie.

©The Cleveland Museum of Art