L’Odyssée de la Reine du Leica : Ilse Bing, constructiviste et surréaliste

Dans l’histoire de la photographie moderne, rares sont celles qui ont su conjuguer audace technique, profondeur artistique et résilience personnelle comme Ilse Bing. Surnommée « La Reine du Leica », elle a exploré les formes, les reflets, les mouvements et les villes avec une modernité à couper le souffle. Pourtant, son nom, un temps éclipsé par l’histoire et les aléas de l’exil, revient aujourd’hui en lumière. L’éveil artistique d’une pionnière Née à Francfort en 1899, Ilse Bing grandit dans une famille bourgeoise juive où l’éducation artistique est valorisée. Elle entame des études de mathématiques et de physique, avant de se tourner vers l’histoire de l’art. C’est dans le cadre de sa thèse qu’elle découvre la photographie, en documentant l’architecture de Friedrich Gilly. Cette exploration visuelle devient rapidement une passion : elle abandonne son doctorat pour se consacrer entièrement à la photographie. En 1928, elle adopte le Leica, un boîtier portatif novateur qui deviendra sa signature. Il lui offre une liberté de mouvement inégalée, « un prolongement de son œil », selon ses mots. Ce style fluide, vivant, lui ouvre les portes du photojournalisme. Elle collabore rapidement avec des magazines comme le Frankfurter Illustrierte ou le Das Illustrierte Blatt. Son style moderne est influencé par l’avant-garde allemande (El Lissitzky, Hannah Höch, Kurt Schwitters), mais c’est la découverte de Florence Henri qui la pousse à partir pour Paris, où elle rejoindra les figures phares de la Nouvelle Vision et du surréalisme. Règne parisien et conquête américaine Installée à Paris dès 1930, Ilse Bing s’impose rapidement. Elle expose à la galerie de La Pléiade, puis au Salon International d’Art Photographique. Ses séries de danseuses du Moulin Rouge captivent par leur dynamisme flou et poétique. Elle devient la première photographe à utiliser exclusivement le Leica 35mm à Paris, ce qui lui vaut le surnom de « Reine du Leica ». Son talent d’expérimentatrice s’affirme : solarisations, flash électronique, photographie de nuit, expositions multiples… Elle pousse les limites de l’image, sans assistance, ni studio sophistiqué. Inspirée par ses pairs Man Ray, Lee Miller, ou Kertész, elle forge un langage visuel propre, entre constructivisme, poésie urbaine et rigueur moderniste. En 1932, elle expose à la galerie de Julien Levy à New York, aux côtés de Man Ray et Moholy-Nagy. C’est la première reconnaissance américaine. En 1936, elle revient à New York, expose à la June Rhodes Gallery et réalise un autoportrait iconique intégrant son reflet dans une balance métallique. Elle incarne alors l’internationalisation de la photographie moderne. Rupture, guerre et renaissance Mais la guerre brise son ascension. Juive et allemande, Ilse Bing est internée au camp de Gurs en 1940, où elle subit l’humiliation, la perte de liberté, la peur. Elle y rencontre Hannah Arendt. Ces épreuves renforcent son regard introspectif et humaniste. En 1941, elle s’exile aux États-Unis avec son mari Konrad Wolff. Si ses négatifs sont sauvés, ses tirages sont perdus ou abandonnés. Elle vit de portraits, photographie d’enfants et de chiens, et peine à retrouver une reconnaissance artistique. Pourtant, ses images se teintent d’une mélancolie nouvelle, où l’isolement et la résilience prennent toute leur place. Dans les années 1950, elle tente une dernière innovation avec la couleur et le moyen format. Mais les contraintes techniques et économiques freinent ses projets. En 1959, elle abandonne la photographie. Elle explore alors le dessin, la poésie, les logogrammes et même les mathématiques. Sa créativité ne faiblit pas, elle se transforme. Postérité et renaissance tardive Il faut attendre les années 1970 pour que son travail soit redécouvert. Le MoMA de New York l’expose à nouveau, aux côtés de Rodchenko et Kertész. Elle publie alors ses livres les plus personnels : Words as Visions (1974) et Numbers in Images (1976). En 1982, elle publie Femmes de l’enfance à la vieillesse, préfacé par Gisèle Freund. Peu avant sa mort, elle désigne les musées qui accueilleront ses archives : le MoMA, le Centre Pompidou, le musée Carnavalet. Depuis sa disparition en 1998, sa côte n’a cessé de croître. Une vente monographique à Drouot-Montaigne en 2009 a confirmé sa place dans le panthéon des grandes figures de la photographie.

L’ombre du Bauhaus : le combat oublié de Lucia Moholy

Lucia Moholy, photographe, intellectuelle, archiviste, est l’une des figures les plus oubliées du Bauhaus, ce mouvement artistique majeur du XXe siècle. Pourtant, sans ses photographies, l’image que nous avons aujourd’hui du Bauhaus serait bien incomplète. Son travail a immortalisé l’architecture et les objets iconiques de cette école, tout en apportant une dimension esthétique inédite. Mais son nom a été effacé, son œuvre volée, et elle a dû se battre toute sa vie pour obtenir justice. Aux origines d’un regard : jeunesse, formation et premières luttes Née en 1894 à Prague, Lucia Schulz grandit dans un milieu cultivé et progressiste. Elle consigne dès l’enfance sa vie dans un journal intime, précieuse source d’informations pour retracer son parcours. Passionnée de littérature, d’art et de philosophie, elle poursuit ses études à l’université Charles-Ferdinand avant de s’installer à Leipzig, où elle devient secrétaire de rédaction. Très tôt, elle défend l’indépendance des femmes, autant financière qu’intellectuelle, et s’engage dans les mouvements réformistes allemands. Son féminisme actif et son regard critique sur la société se reflèteront plus tard dans son œuvre photographique. C’est à Berlin qu’elle rencontre Laszlo Moholy-Nagy, jeune artiste hongrois. Leur relation dépasse le simple cadre amoureux : ils collaborent, coécrivent, expérimentent. Ensemble, ils s’initient à la photographie et publient un essai visionnaire, Production-Reproduction, qui prône l’utilisation artistique des technologies modernes. Mais Lucia est déjà effacée : son nom n’apparaît pas. Ce schéma va se répéter, marquant le début d’une série d’injustices. Lucia Moholy, œil du Bauhaus Lorsque Laszlo est nommé enseignant au Bauhaus en 1923, Lucia le suit à Weimar, puis à Dessau. Photographe autodidacte mais brillante, elle est chargée de documenter l’école, son architecture, ses objets, ses maîtres. Grâce à son appareil en bois sur pied et aux plaques de verre, elle capte avec précision les matières, les reflets, les lignes du mobilier moderniste. Ses images deviennent les archives visuelles du Bauhaus. Deux clichés en particulier deviendront iconiques : la Façade Ouest des Ateliers (1927), où elle encadre subtilement la voiture de Walter Gropius, et la Façade Sud-Ouest (1926), en contre-plongée, marquant un tournant esthétique. Lucia introduit une approche proche de la Nouvelle Vision, jouant sur la lumière, les perspectives et la monumentalité des formes. Elle réalise aussi des portraits d’enseignants et d’étudiants, saisissant leur humanité dans des cadrages serrés, parfois flous, mais toujours expressifs. Mais malgré son talent, elle reste « la femme de », non rémunérée, invisibilisée dans les publications. Le Bauhaus, sous des allures égalitaires, perpétue un sexisme latent. Lucia est l’une des rares femmes à documenter l’école, tandis que la majorité des étudiantes sont cantonnées à l’atelier de tissage. Ce climat l’étouffe. Elle s’isole, réalise des autoportraits de nu, photographie la danse et la nature, cherchant une libération symbolique de l’oppression ambiante. Exil, guerre et microfilm : une seconde vie engagée En 1933, face à la montée du nazisme et l’arrestation de son compagnon Theodor Neubauer, Lucia fuit l’Allemagne. Elle laisse tout derrière elle, sauf une valise : celle de ses négatifs, confiée à Laszlo Moholy-Nagy. À Londres, elle reprend à zéro, ouvre un studio au 39 Mecklenburgh Square et photographie l’intelligentsia britannique antifasciste. Elle produit la série Portraits Anglais, devenue un témoignage politique autant qu’artistique. Mais la guerre la frappe de plein fouet : son logement est bombardé en 1940, elle perd tout. Pour survivre, elle devient directrice du service microfilm à la bibliothèque de Cambridge. Elle photographie des manuscrits rares pour les protéger des autodafés nazis, préfigurant l’archivage numérique moderne. Plus tard, elle fonde Documentary Services et travaille pour l’UNESCO. En 1954, elle présente ses recherches à Photokina et publie des textes visionnaires sur le partage de l’information. Lucia Moholy devient une pionnière de la sauvegarde du savoir, bien avant Internet.

Germaine Krull : trop moderne pour son temps, trop libre pour l’histoire

Germaine Krull est une figure incontournable de la photographie moderne. Avant-gardiste, indépendante et audacieuse, son œuvre a marqué l’histoire du médium et influencé nombre de photographes contemporains. Son regard novateur sur l’architecture industrielle, ses reportages engagés et son approche expérimentale de l’image font d’elle une artiste à redécouvrir. Les débuts d’une pionnière Née en 1897 en Prusse, Germaine Krull développe très tôt une passion pour la photographie. Formée à Munich, elle fréquente des cercles artistiques et politiques qui façonnent son regard et ses engagements. Dès les années 1920, elle s’installe à Paris où elle se fait rapidement un nom grâce à son audace et son approche moderne du médium. Son premier grand projet, « Métal » (1928), est une ode aux structures industrielles et à l’esthétique machiniste, un courant alors en pleine effervescence. À travers des compositions dynamiques et des jeux de lumière saisissants, elle transforme les ponts, les grues et les tours en véritables sculptures graphiques. Une vision avant-gardiste de la photographie Krull se distingue par sa capacité à allier modernisme et poésie dans ses clichés. Son travail explore la géométrie des formes et l’interaction entre l’homme et la machine, tout en conservant une approche humaniste. Contrairement aux photographes pictorialistes de l’époque, elle privilégie des angles audacieux et une profondeur de champ marquée, qui donnent une force visuelle saisissante à ses images. Son influence s’étend bien au-delà des cercles artistiques, inspirant les mouvements de la Nouvelle Vision et du Bauhaus. Une photographe engagée Au-delà de son talent esthétique, Germaine Krull est une femme engagée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle met son art au service de la résistance et de la documentation historique. Photographe pour la France Libre, elle capture des instants clés de la libération et témoigne des bouleversements de son époque. Son regard saisissant sur la guerre et ses conséquences donne à ses images une intensité poignante. Plus tard, elle poursuit son engagement en photographiant des scènes de vie en Asie, où elle s’intéresse aux mutations sociales et culturelles. Un esthétisme photographique indélébile Au travers des époques, Germaine Krull a su évoluer en capturant l’essence de la modernité. Son approche expérimentale de la lumière, du mouvement et des textures, laisse une trace indélébile dans l’histoire, grâce à ses publications, ses expositions et son engagement artistique. Germaine Krull a fait de sa photographie un art singulier, de part son expérimentation, son engagement et son esthétisme. Son corpus photographique, bien que parfois méconnue du grand public, mérite d’être redécouverte et célébrée.

Florence Henri : la photographe qui a brisé tous les miroirs

Florence Henri n’est pas un simple nom dans l’histoire de la photographie. Peintre avant de devenir photographe, elle a su révolutionner le médium en intégrant des influences du cubisme et du constructivisme. À travers ses compositions audacieuses, ses jeux de miroirs et son exploration de l’abstraction, elle a redéfini le langage visuel du XXe siècle. Mais comment cette femme talentueuse a-t-elle imposé sa vision dans un monde artistique en pleine mutation ? Une formation au cœur de l’avant-garde Florence Henri naît en 1893 et grandit entre l’Europe et les États-Unis. Passionnée par l’art, elle débute sa carrière en tant que peintre et fréquente les cercles d’avant-garde. C’est à l’école du Bauhaus, aux côtés de figures majeures de la photographie comme László Moholy-Nagy, qu’elle découvre le médium novateur. L’école prône une approche expérimentale de l’outil technique, ce qui correspond parfaitement à son désir d’explorer de nouvelles formes visuelles. L’art de la composition et l’usage des miroirs L’esthétique photographique de Florence Henri se distingue par son usage novateur des miroirs. Elle ne se contente pas de capturer la réalité : elle la déconstruit, la fragmente et la réinvente. Ses autoportraits en sont l’illustration parfaite : reflets démultipliés, perspectives éclatées, jeux d’ombre et de lumière. Elle met en place une esthétique où le spectateur devient acteur, forcé de recomposer mentalement l’image qu’il observe. Entre expérimentation et influence constructiviste Le travail de Florence Henri s’inspire directement du constructivisme et du cubisme. Elle crée des compositions géométriques rigoureuses où l’architecture et les objets du quotidien prennent une dimension sculpturale. Dans ses natures mortes, chaque élément est soigneusement positionné, les lignes se croisent et les reflets viennent perturber la perception du réel. Son approche influence durablement la photographie moderne et inspire des générations d’artistes après elle. Un nom tombé dans l’oubli ? Malgré son immense talent et sa contribution à l’histoire de la photographie, Florence Henri voit son travail éclipsé après la Seconde Guerre mondiale. L’après-guerre privilégie d’autres formes artistiques et son nom sombre peu à peu dans l’oubli. Pourtant, son influence reste intacte et ses photographies sont aujourd’hui redécouvertes et célébrées dans les grandes expositions. Florence Henri a su briser les conventions et proposer une nouvelle vision du monde à travers son objectif. Son approche expérimentale, son sens aigu de la composition et son audace artistique font d’elle une pionnière incontournable de la photographie moderne. Pourtant, son héritage reste méconnu du grand public.

Eugène Atget & Berenice Abbott : deux regards, une révolution photographique

Eugène Atget et Berenice Abbott, deux noms qui résonnent dans l’histoire de la photographie. Lui, témoin du vieux Paris, a immortalisé la capitale avant sa transformation. Elle, fascinée par son travail, a non seulement sauvé son œuvre de l’oubli, mais a aussi appliqué ses méthodes à New York, documentant sa modernisation fulgurante. Découvrez comment ces deux destins, séparés par le temps et l’océan, se sont croisés pour marquer à jamais l’histoire de l’image. Eugène Atget : L’archiviste du vieux Paris Né en 1857 à Libourne, Eugène Atget mène d’abord une vie de bohème. Après une brève carrière théâtrale, il se tourne vers la photographie en 1888. Son objectif ? Fournir des « documents pour artistes », en capturant le Paris d’antan, ses ruelles pavées, ses marchés populaires et ses boutiques pittoresques. Pendant 30 ans, il sillonne la capitale avec son appareil à soufflet, développant ses images sur des plaques de verre. Son travail dépasse rapidement son ambition initiale : il devient le grand témoin de la disparition du Paris pré-haussmannien. Pourtant, de son vivant, il reste dans l’ombre, vendant ses clichés à quelques institutions et artistes curieux. La rencontre décisive avec Berenice Abbott En 1925, à 70 ans, Atget fait une rencontre qui changera le destin de son œuvre. Assistante du surréaliste Man Ray, la jeune photographe américaine Berenice Abbott découvre ses clichés et tombe sous le charme de ce Paris figé dans le temps. Une amitié naît entre eux, mais deux ans plus tard, Atget décède, laissant derrière lui un immense héritage photographique. Abbott, consciente de l’importance de cette œuvre, rachète une grande partie de ses négatifs et tirages. Déterminée à faire connaître Atget au monde entier, elle publie en 1930 une monographie qui révèle enfin son génie au grand public. Berenice Abbott et la métamorphose de New York De retour aux États-Unis, Berenice Abbott trouve une ville en pleine mutation. Les gratte-ciel poussent à une vitesse fulgurante, remplaçant les vieux quartiers. Inspirée par la démarche d’Atget, elle entreprend alors son propre projet documentaire, immortalisant un New York en pleine transformation. Son ambition ? Capturer la cohabitation entre l’ancien et le moderne, entre les bâtiments en grès rouge et les tours d’acier et de verre. Son travail aboutit en 1939 avec la publication de Changing New York, une œuvre monumentale qui deviendra une référence de la photographie documentaire. Une vision novatrice et engagée Abbott ne s’arrête pas là. Passionnée par l’évolution de la science et de la technologie, elle devient photographe scientifique au MIT, développant de nouvelles techniques visuelles pour illustrer les phénomènes physiques. Son engagement pour la photographie comme outil de connaissance et de progrès marque un tournant dans sa carrière. En parallèle, elle s’impose comme une figure féminine forte et indépendante dans un milieu encore dominé par les hommes. Proto-féministe assumée, elle milite pour que les femmes puissent s’émanciper à travers l’art et la photographie. Grâce à Abbott, Eugène Atget est aujourd’hui reconnu comme un pionnier de la photographie documentaire. Son influence se retrouve chez des générations de photographes, fascinés par son regard unique sur le réel. Abbott, quant à elle, a laissé une trace indélébile dans l’histoire de l’image. Son travail sur New York et la science continue d’inspirer. En 1968, le MoMA de New York acquiert l’intégralité de la collection Atget qu’elle avait préservée, scellant définitivement leur héritage commun.

Imogen Cunningham : La pionnière qui a révolutionné la photographie

Imogen Cunningham est une figure incontournable de la photographie du XXe siècle. Audacieuse et visionnaire, elle a marqué l’histoire avec ses portraits expressifs, ses nus artistiques et ses photographies botaniques d’une précision inégalée. À travers cet article, plongez dans la vie et l’héritage de cette artiste révolutionnaire, qui a su imposer son regard unique dans un monde dominé par les hommes. Les débuts d’une artiste (1883-1910) Née en 1883 à Portland, Imogen Cunningham grandit dans un environnement où l’éducation est une priorité. Son père, libre-penseur, l’encourage à développer ses talents artistiques dès son plus jeune âge. Elle découvre la photographie à 18 ans, mais c’est à l’université de Washington qu’elle s’y intéresse sérieusement. Grâce à son professeur Horace Byers, elle apprend la chimie du tirage et finance ses études en réalisant des diapositives pour le département de botanique. En 1907, diplômée en chimie, elle intègre le studio du photographe Edward Curtis, où elle perfectionne ses techniques d’impression au platine. Deux ans plus tard, elle part en Allemagne pour rédiger une thèse sur les papiers photographiques, renforçant ainsi ses compétences scientifiques appliquées à la photographie. Une femme photographe indépendante (1910-1920) De retour aux États-Unis en 1910, Imogen ouvre son propre studio à Seattle. Son travail pictorialiste, influencé par Alfred Stieglitz et Gertrude Käsebier, lui vaut rapidement une renommée locale. Mais elle ne se limite pas aux conventions : ses portraits capturent l’essence même de ses sujets, et ses nus, loin d’être provocants, révèlent une approche naturaliste et respectueuse du corps. En 1915, elle épouse l’artiste Roi Partridge et met sa carrière en pause pour élever leurs trois enfants. Malgré cette parenthèse, elle continue d’expérimenter et publie une série sur le nu masculin qui suscite la controverse. En 1917, la famille s’installe à San Francisco, où elle rencontre des artistes influents comme Edward Weston et Dorothea Lange, qui l’incitent à adopter un style plus moderne et épuré. Une vision moderne et précise (1920-1940) Dans les années 1920, Imogen Cunningham s’éloigne du pictorialisme et adopte une approche plus réaliste. Elle se passionne pour la photographie botanique et réalise des clichés d’une précision extraordinaire, comme son célèbre « Magnolia Blossom ». Ses images se distinguent par leur netteté et leur composition innovante, annonçant l’essor du modernisme photographique. En 1932, elle cofonde le Groupe f/64 avec Ansel Adams et Edward Weston, prônant une photographie pure, sans retouche ni artifice. Parallèlement, elle devient une portraitiste prisée des célébrités : Frida Kahlo, Martha Graham et Cary Grant passent devant son objectif, contribuant à sa renommée internationale. Une vision novatrice et engagée Après son divorce en 1934, Imogen s’installe à New York, où elle travaille pour Vanity Fair et explore la photographie de rue. Son regard curieux la pousse à expérimenter de nouvelles techniques comme la solarisation et la superposition. En 1943, elle retourne à San Francisco et devient enseignante à la California School of Fine Arts, où elle influence une nouvelle génération de photographes. À plus de 70 ans, elle continue d’innover et, dans les années 1960, s’essaie au Polaroid, prouvant une fois de plus son insatiable créativité. Les années 1960 consacrent enfin son immense contribution à la photographie. Elle reçoit de nombreux honneurs, dont un doctorat honorifique et une journée à son nom à San Francisco. À 90 ans, elle lance son dernier projet, « After Ninety », une série de portraits de personnes âgées, témoignant de son regard bienveillant et humain. Imogen Cunningham a su, tout au long de sa carrière, repousser les limites de la photographie. De ses premières expérimentations à son engagement pour une photographie moderne et authentique, elle a marqué l’histoire par son talent et son audace. Son héritage, perpétué par l’Imogen Cunningham Trust, témoigne de son impact indélébile sur l’art photographique.

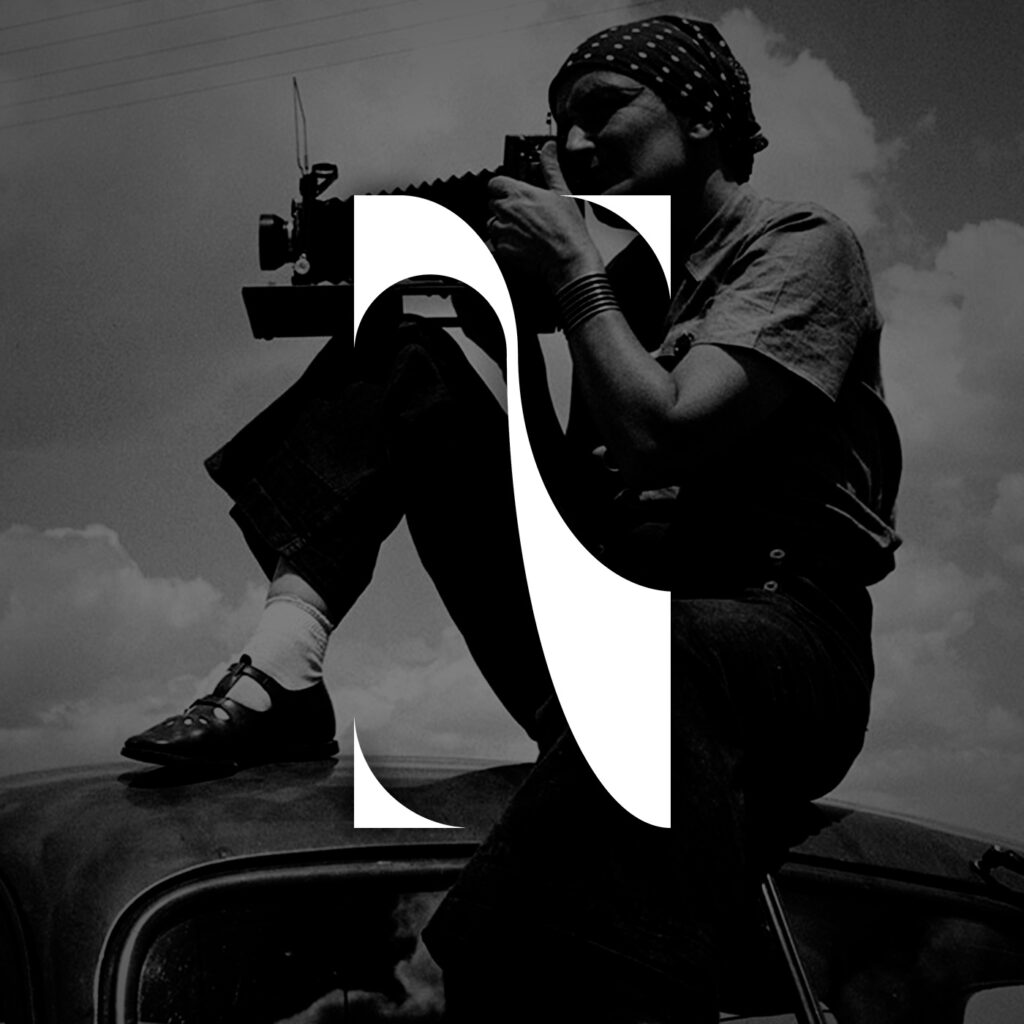

Dorothea Lange

Dorothea Lange est une figure incontournable de la photographie documentaire. Son objectif a capturé les visages de la misère et de la résilience avec une humanité saisissante. De la Grande Dépression à l’internement des Américains d’origine japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, ses clichés ont façonné notre mémoire collective. Découvrez dans cet article son parcours fascinant, qui est aussi le sujet du nouvel épisode de mon podcast. Une jeunesse marquée par l’épreuve Née en 1895 à Hoboken, aux États-Unis, Dorothea Lange grandit dans un environnement modeste. À sept ans, elle contracte la poliomyélite, une maladie qui la laisse boiteuse à vie. À 12 ans, elle subit un autre choc : son père abandonne la famille. Lange découvre la photographie à l’adolescence et suit des cours à l’université Columbia. Mais c’est un imprévu qui change son destin : lors d’un voyage, elle est dépouillée de son argent à San Francisco et est forcé de s’y installer. Travaillant d’abord dans un comptoir photo, elle ouvre bientôt son propre studio de portraits, fréquenté par une clientèle aisée. Sa carrière est lancée. La Grande Dépression : un tournant décisif Le krach boursier de 1929 plonge les États-Unis dans une crise sans précédent. Depuis son studio, Lange observe les rues de San Francisco se remplir de sans-abris. En 1932, elle sort avec son appareil photo et immortalise la détresse des « blessés qui marchent ». Sa sensibilité attire l’attention de Paul S. Taylor, sociologue spécialisé dans le travail agricole. Ensemble, ils documentent l’exode des travailleurs migrants fuyant le Dust Bowl, un désastre écologique. C’est dans ce contexte qu’elle capture sa photographie la plus célèbre, Migrant Mother (1936), portrait d’une mère épuisée et de ses enfants affamés. L’image devient le symbole des souffrances de l’époque et suscite une vague de solidarité nationale. Seconde Guerre mondiale : entre propagande et contestation vec l’entrée en guerre des États-Unis après l’attaque de Pearl Harbor, Lange est recrutée par l’Office of War Information. Sa mission : documenter l’effort de guerre. Elle photographie les chantiers navals de Richmond, où travailleurs de toutes origines participent à la production militaire. Mais c’est son travail sur l’internement des Américains d’origine japonaise qui marque un tournant. En 1942, elle est envoyée au camp de Manzanar pour capturer la réalité des familles emprisonnées. Ses photos, loin de la propagande attendue, révèlent des conditions de vie indignes. Jugées trop critiques, elles sont immédiatement censurées par le gouvernement et ne seront publiées qu’en 2006. Après-guerre : une reconnaissance tardive L’après-guerre voit Lange s’éloigner temporairement de la photographie pour des raisons de santé. Dans les années 1950, elle revient avec des reportages sur les banlieues américaines, dénonçant les inégalités raciales et sociales. Elle collabore avec Life Magazine et voyage en Irlande pour documenter la vie rurale. En 1957, elle réalise son dernier grand reportage, Public Defender, qui met en lumière les injustices du système judiciaire américain. Son regard engagé ne faiblit pas, jusqu’à son décès en 1965. Aujourd’hui, le travail de Dorothea Lange est reconnu comme un témoignage inestimable de l’histoire américaine. Ses images, notamment ceux de la Grande Dépression et de Manzanar, sont étudiés pour leur puissance narrative et leur rôle dans la prise de conscience sociale. Son influence se ressent toujours dans la photographie contemporaine. Dorothea Lange nous rappelle que la photographie est plus qu’un art : c’est un outil de vérité et de mémoire. Si son histoire vous intrigue, ne manquez pas l’épisode dédié sur mon podcast, où nous explorerons en profondeur son œuvre et son héritage.

Louise Dahl-Wolfe

Louise Dahl-Wolfe (1895-1989) est une figure incontournable de l’histoire de la photographie de mode et féministe. De ses débuts artistiques dans le design et les arts visuels à son ascension comme pionnière au Harper’s Bazaar, elle a marqué son époque par une approche novatrice mêlant esthétique épurée et célébration de la femme moderne. Inspirant des générations de photographes tels que Richard Avedon et Irving Penn, elle a su imposer une vision émancipatrice, tout en préservant un style distinct qui continue d’influencer la photographie contemporaine. Découvre comment cette artiste audacieuse a transcendé les frontières entre design, photographie et féminisme pour laisser un héritage intemporel. Née en 1895 à San Francisco, Louise Dahl-Wolfe se forme aux arts visuels à la California School of Fine Arts, développant un style influencé par l’Arts and Crafts et la nature. D’abord designer, adoptant une approche inspirée du Bauhaus, elle découvre la photographie en documentant ses créations et se perfectionne en s’inspirant de figures comme Imogen Cunningham. Une Pionnière de la Modernité Féminine À partir de 1927, Louise entame une carrière professionnelle, utilisant un style épuré pour capturer des portraits et des scènes de vie. Soutenue par son mari Meyer Wolfe, elle s’installe à New York et révolutionne la photographie de mode au Harper’s Bazaar. Sa vision avant-gardiste redéfini les codes de la photographie de mode en plaçant la femme au cœur de ses compositions comme symbole d’indépendance et de dynamisme. À une époque où les modèles étaient souvent réduits à des objets de désir, elle a célébré des figures féminines actives, modernes et spontanées, défiant les stéréotypes des rôles domestiques. L’Essor de la Photographie Environnementale Dans les années 1920, la photographie environnementale émerge. Louise Dahl-Wolfe adopte cette approche pour enrichir ses portraits et ses photographies de mode, en intégrant des décors naturels qui deviennent des éléments essentiels de ses compositions. Elle explore la relation entre le sujet humain et son environnement, mettant en valeur la lumière, les textures et l’harmonie entre la nature et la mode. Dahl-Wolfe révolutionne ainsi la photographie de mode en l’ancrant dans la réalité extérieure, loin des studios traditionnels. Ses images de femmes en interaction avec la nature transmettent une vision moderne et libératrice de l’émancipation féminine. Cette approche influence durablement l’industrie de la mode, en offrant une nouvelle perspective visuelle qui allie esthétique, féminisme et paysage. Une Influence Durable sur la Photographie En introduisant des techniques novatrices, comme la photographie couleur maîtrisée dans des séries emblématiques telles que Red Parasols, elle a influencé une génération de photographes, notamment Richard Avedon et Irving Penn. Ses portraits intemporels de figures féminines marquantes, comme Colette ou Carson McCullers, ont également laissé une empreinte indélébile. Une Reconnaissance Posthume Méritée En 1958, Louise Dahl-Wolfe quitte la photographie de mode, refusant l’industrialisation croissante du secteur. Installée à Nashville avec son mari Meyer, elle archive son œuvre pour en préserver l’héritage. Dans les années 1980, son travail est redécouvert grâce à des rétrospectives, notamment au MoMA de New York. La publication de A Photographer’s Scrapbook en 1984 confirme son rôle précurseur dans la photographie féministe, célébrant sa vision de l’émancipation des femmes. Jusqu’à la fin de sa vie, Louise participe à des expositions et conférences, influençant durablement l’histoire de la photographie. Elle s’éteint en 1989, laissant un héritage intemporel.

Gertrude Käsebier

As-tu déjà entendu parler de Gertrude Käsebier, cette femme audacieuse qui a révolutionné la photographie au tournant du XXe siècle ? Photographe incontournable du mouvement pictorialiste, elle a utilisé son appareil pour capturer l’intimité et la force des femmes, tout en bousculant les codes artistiques de son époque. Dans cet épisode de Nicéphore, je t’invite à plonger dans l’univers fascinant de cette pionnière. Ses portraits, empreints de tendresse et de spiritualité, célèbrent la beauté des relations humaines, tout en mettant en lumière des femmes affirmées et modernes. Avec sa technique remarquable et sa vision profondément humaniste, Käsebier a redéfini la place des femmes dans l’art et dans la société. Née en 1852, Gertrude Käsebier grandit à Brooklyn après la mort de son père. Sa mère assure son éducation, un privilège rare pour une fille à l’époque. Mariée à 22 ans, elle vit un mariage difficile, marqué par son désir d’indépendance artistique. Un voyage en Europe en 1886 marque un tournant, lui permettant d’explorer l’art et de s’affranchir des contraintes familiales. Un parcours artistique et une reconnaissance internationale De retour à New York en 1890, Käsebier s’initie à la photographie, qu’elle considère comme un art. En 1894, elle ouvre un studio sur la 5ᵉ Avenue, se spécialisant dans les portraits intimes, notamment de célébrités. En 1902, elle rejoint le mouvement de la Photo-Secession d’Alfred Stieglitz et publie dans Camera Work, consolidant sa place dans l’histoire de la photographie. Thèmes majeurs de son œuvre Portraits : Le portrait constitue une part essentielle de son œuvre, qu’il s’agisse de célébrités ou de femmes et d’enfants issus de la haute société. Parmi ses portraits les plus célèbres figure celui de Miss Evelyn Nesbit (1903), publié dans le premier numéro de Camera Work. Condition féminine : Marquée par sa propre expérience et la figure maternelle forte de son enfance, Käsebier dépeint la maternité et la condition des femmes avec une profondeur symbolique. Ses œuvres, comme The Heritage of Motherhood (1904), explorent la maternité et critiquent les rôles sociaux imposés aux femmes. Portraits des Sioux : En 1898, Käsebier rencontre la troupe du Buffalo Bill’s Wild West Show et commence à photographier des membres de la tribu Sioux. Contrairement aux stéréotypes véhiculés par le spectacle, elle cherche à révéler leur humanité et leur dignité. Une femme engagée pour les femmes Première femme enseignante au Pratt Institute en 1904, Käsebier forme et soutient de nombreuses photographes. En 1910, elle fonde la Women’s Federation de la Photographic Association of America. Cette fédération, première en son genre, offre un réseau de soutien, des espaces d’échange et d’exposition, permettant aux femmes photographes de partager leurs expériences et de revendiquer leur place dans la profession. Héritage et distinctions Première femme membre du Linked Ring en 1911, elle expose dans des lieux prestigieux, remportant la médaille d’or à l’Exposition Universelle de Saint-Louis (1904). Gertrude Käsebier décède le 12 octobre 1934, à 82 ans. Bien que son œuvre ait été temporairement éclipsée par l’avènement du modernisme, elle retrouve sa place grâce au féminisme des années 1970. Aujourd’hui, ses œuvres sont conservées dans des institutions prestigieuses comme le MET, le MoMA et le Musée d’Orsay. Son influence perdure à travers des figures telles qu’Imogen Cunningham, Dorothea Lange ou encore Tina Modotti. En retraçant ses défis, ses réussites et sa vision, Käsebier reste une source d’inspiration pour toutes les femmes photographes.

Lee Miller : modèle, muse, surréaliste et correspondante de guerre

Découvre la fascinante trajectoire de Lee Miller, une figure incontournable de l’histoire de la photographie. De mannequin à Paris, où elle collabore avec Man Ray, à photographe indépendante aux États-Unis, elle révolutionne l’esthétique de la mode. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle devient correspondante de guerre pour Vogue, immortalisant des moments historiques et poignants, comme la libération de camps de concentration et le chaos du Débarquement en Normandie. Son cliché emblématique dans la baignoire d’Hitler incarne le choc de l’après-guerre. À travers cet épisode, plonge dans la vie extraordinaire de Lee Miller, entre art, audace et résilience, et explore l’impact durable de son œuvre sur le photojournalisme et la photographie surréaliste. Élevé dans une famille américaine aisée, Lee Miller (1907-1977) est marquée par un viol qu’elle subit à 7 ans. Une expérience qui influence profondément son rapport à l’intimité et son futur travail artistique. À 19 ans, Lee quitte est repérée par Ralph Steiner, un photographe de Vogue. Sa beauté lui permet notamment de poser pour Harper’s Bazaar et le New York Times, tout en côtoyant écrivains, peintres et photographes. Cette carrière lui apporte indépendance et émancipation. Lee Miller : Photographe surréaliste En 1929, Lee Miller quitte les États-Unis pour s’installer à Paris, épicentre de l’art avant-gardiste. Elle y croise des figures majeures comme Pablo Picasso, Marcel Duchamp et surtout Man Ray. Leur collaboration donne naissance à des œuvres surréalistes emblématiques, notamment grâce à la solarisation. En tant qu’assistante, muse et artiste, elle joue un rôle clé dans les créations de Man Ray, tout en développant son propre style distinctif. Après son mariage avec Aziz Eloui Bey en 1934, Lee s’installe au Caire, où elle photographie les paysages désertiques. Son cliché Portrait of Space (1937) illustre son désir d’évasion et son lien avec le surréalisme. Cette période marque une transition vers des compositions minimalistes, tout en maintenant ses échanges avec le milieu artistique parisien. Triste de son mariage et du manque d’intérêt de sa nouvelle vie, Lee quitte Aziz. Elle déménage alors à Londres pour partager la vie du peintre et poète : Roland Penrose. Lee Miller : Correspondante de Guerre Pendant la Seconde Guerre mondiale, Lee devient correspondante de guerre pour Vogue. Mais malgré des preuves indéniables de son talent, Lee Miller fait face à des obstacles pour accéder aux zones de combat actives. Bien que jugée inapte pour un tel danger en tant que femme,Lee persiste. Appuyée par des recommandations, dont celle de son collègue David E. Scherman, photographe pour Life, elle obtient en 1942 une accréditation de correspondante de guerre pour l’armée américaine. Le 6 juin 1944, Lee Miller est l’une des rares femmes à couvrir le Débarquement en Normandie. Ses photographies montrent un chaos palpable : plages jonchées de débris, soldats blessés, mais aussi des moments d’espoir entre militaires et civils. Ce reportage mêle l’intensité de la violence à l’humanité de la libération. Le 25 août 1944, Paris est libéré. Lee Miller capture l’euphorie des Parisiens, mais aussi les cicatrices de l’Occupation. Avec une sensibilité unique, elle immortalise ces moments complexes, naviguant entre émotion et distance journalistique. En août 1944, Miller est en première ligne à Saint-Malo lors de l’assaut américain sur cette forteresse allemande. Exposée aux tirs, elle capture la destruction totale de la ville historique, ainsi que la souffrance des habitants piégés par le conflit. En 1945, Lee Miller suit l’avancée alliée en Allemagne. Ses photos documentent la destruction de villes comme Cologne et Nuremberg, mais aussi la découverte des camps de concentration. À Dachau et Buchenwald, elle photographie l’horreur : charniers, fours crématoires, et survivants dévastés. Ces images marquent durablement l’histoire et témoignent de l’ampleur du génocide. Le 30 avril 1945, après avoir visité Dachau, Lee Miller se rend à Munich et entre dans la résidence personnelle d’Adolf Hitler. Elle réalise une image devenue iconique : elle-même dans la baignoire du dictateur, ses bottes sales posées sur le tapis. Ce cliché, pris par David Scherman, symbolise à la fois une vengeance personnelle et une purification après les horreurs des camps.