Lucia Moholy, photographe, intellectuelle, archiviste, est l’une des figures les plus oubliées du Bauhaus, ce mouvement artistique majeur du XXe siècle. Pourtant, sans ses photographies, l’image que nous avons aujourd’hui du Bauhaus serait bien incomplète. Son travail a immortalisé l’architecture et les objets iconiques de cette école, tout en apportant une dimension esthétique inédite. Mais son nom a été effacé, son œuvre volée, et elle a dû se battre toute sa vie pour obtenir justice.

Aux origines d’un regard : jeunesse, formation et premières luttes

Née en 1894 à Prague, Lucia Schulz grandit dans un milieu cultivé et progressiste. Elle consigne dès l’enfance sa vie dans un journal intime, précieuse source d’informations pour retracer son parcours. Passionnée de littérature, d’art et de philosophie, elle poursuit ses études à l’université Charles-Ferdinand avant de s’installer à Leipzig, où elle devient secrétaire de rédaction. Très tôt, elle défend l’indépendance des femmes, autant financière qu’intellectuelle, et s’engage dans les mouvements réformistes allemands. Son féminisme actif et son regard critique sur la société se reflèteront plus tard dans son œuvre photographique.

C’est à Berlin qu’elle rencontre Laszlo Moholy-Nagy, jeune artiste hongrois. Leur relation dépasse le simple cadre amoureux : ils collaborent, coécrivent, expérimentent. Ensemble, ils s’initient à la photographie et publient un essai visionnaire, Production-Reproduction, qui prône l’utilisation artistique des technologies modernes. Mais Lucia est déjà effacée : son nom n’apparaît pas. Ce schéma va se répéter, marquant le début d’une série d’injustices.

Lucia Moholy, œil du Bauhaus

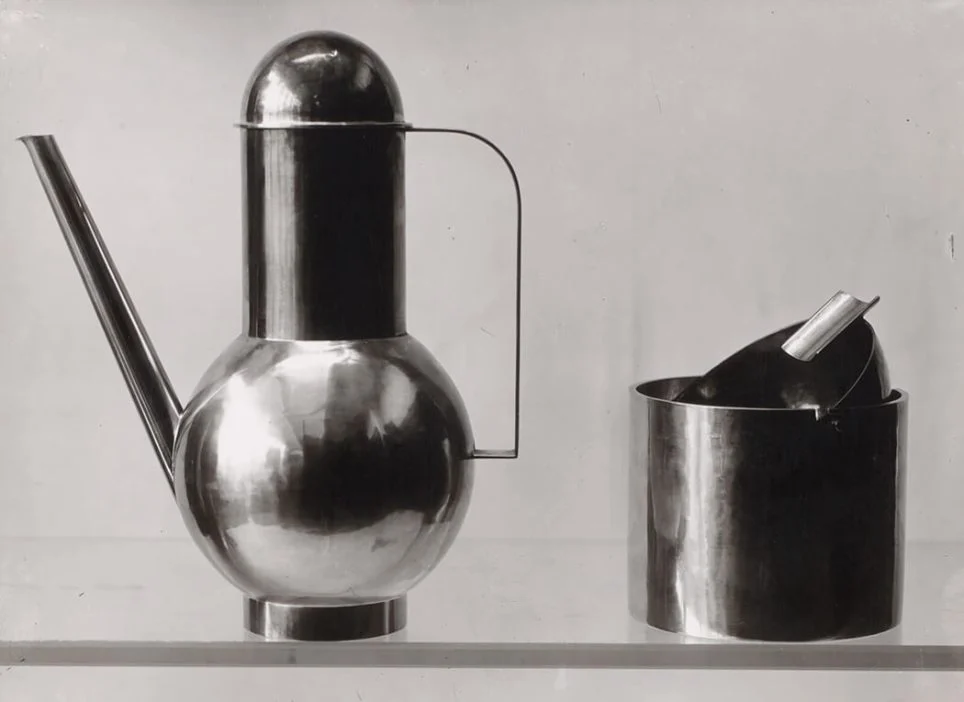

Lorsque Laszlo est nommé enseignant au Bauhaus en 1923, Lucia le suit à Weimar, puis à Dessau. Photographe autodidacte mais brillante, elle est chargée de documenter l’école, son architecture, ses objets, ses maîtres. Grâce à son appareil en bois sur pied et aux plaques de verre, elle capte avec précision les matières, les reflets, les lignes du mobilier moderniste. Ses images deviennent les archives visuelles du Bauhaus.

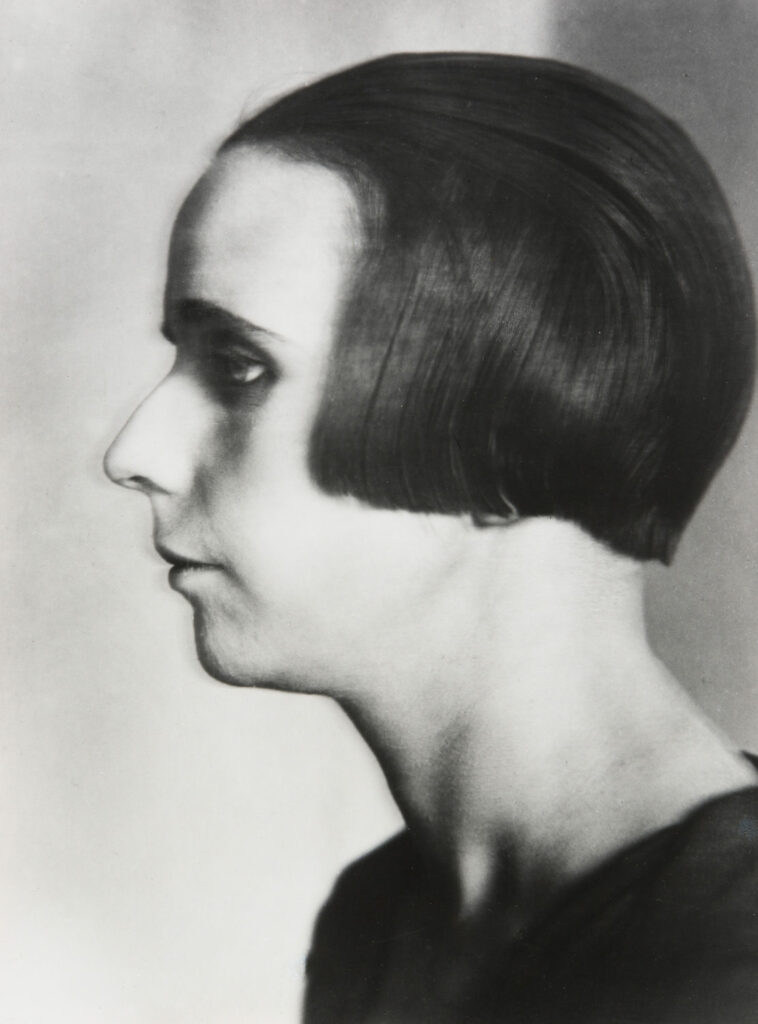

Deux clichés en particulier deviendront iconiques : la Façade Ouest des Ateliers (1927), où elle encadre subtilement la voiture de Walter Gropius, et la Façade Sud-Ouest (1926), en contre-plongée, marquant un tournant esthétique. Lucia introduit une approche proche de la Nouvelle Vision, jouant sur la lumière, les perspectives et la monumentalité des formes. Elle réalise aussi des portraits d’enseignants et d’étudiants, saisissant leur humanité dans des cadrages serrés, parfois flous, mais toujours expressifs.

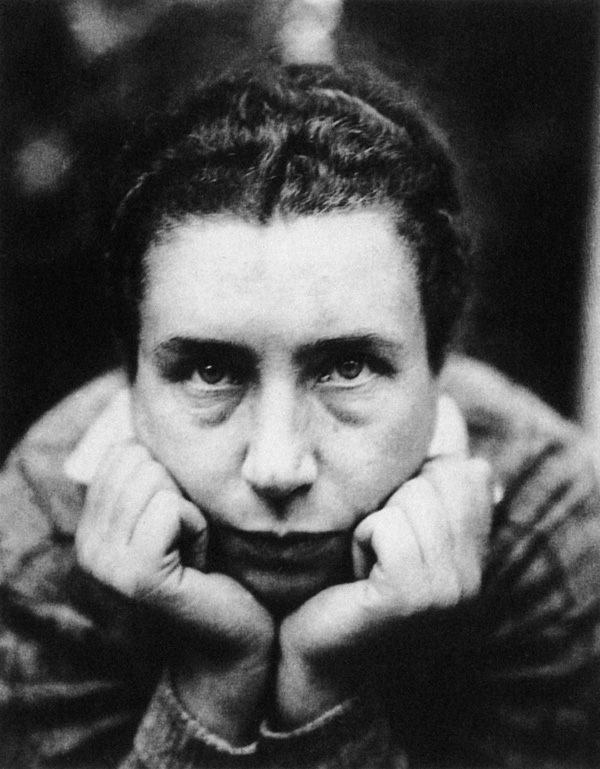

Lucia Moholy (1923-24)

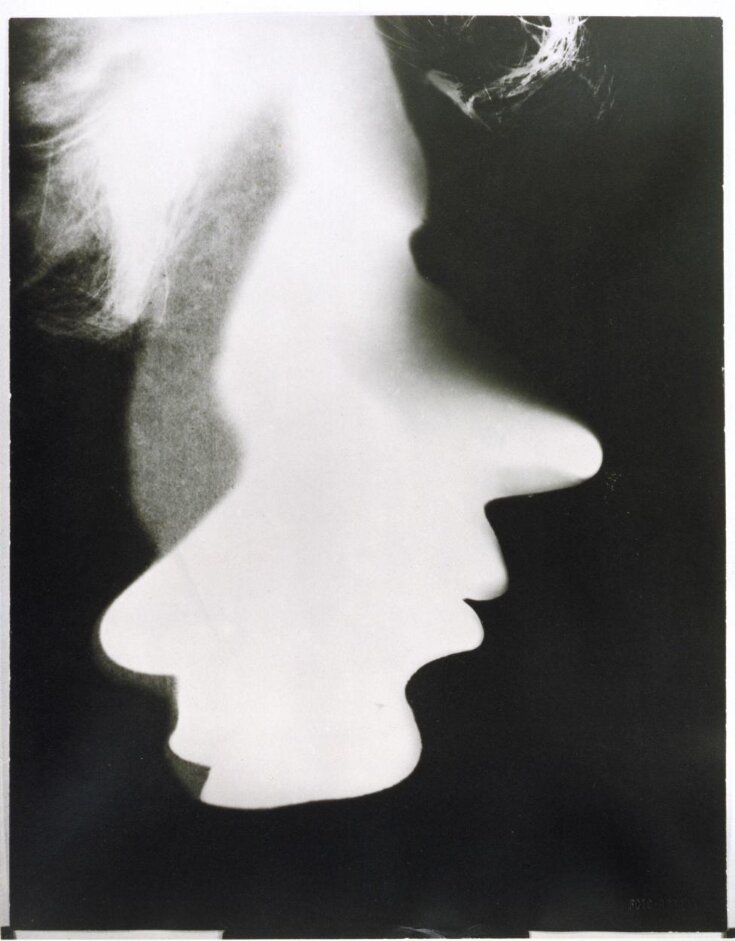

Lucia Moholy (1925-26)

Lucia Moholy (date inconnue)

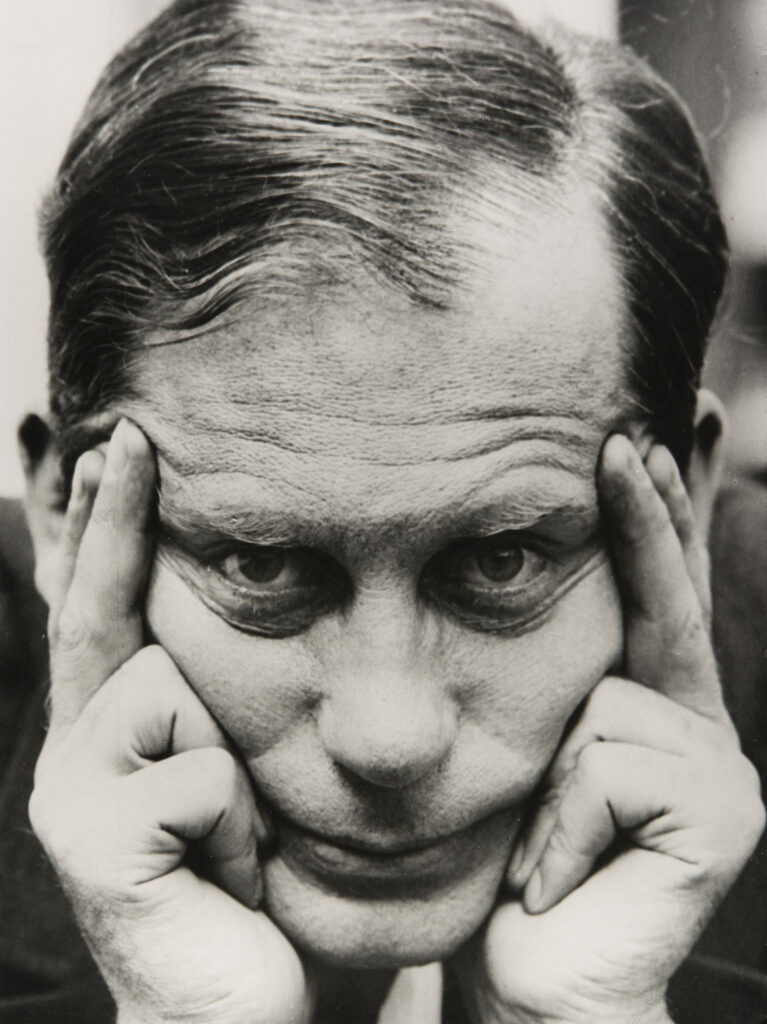

Lucia Moholy (1924)

Mais malgré son talent, elle reste « la femme de », non rémunérée, invisibilisée dans les publications. Le Bauhaus, sous des allures égalitaires, perpétue un sexisme latent. Lucia est l’une des rares femmes à documenter l’école, tandis que la majorité des étudiantes sont cantonnées à l’atelier de tissage. Ce climat l’étouffe. Elle s’isole, réalise des autoportraits de nu, photographie la danse et la nature, cherchant une libération symbolique de l’oppression ambiante.

Exil, guerre et microfilm : une seconde vie engagée

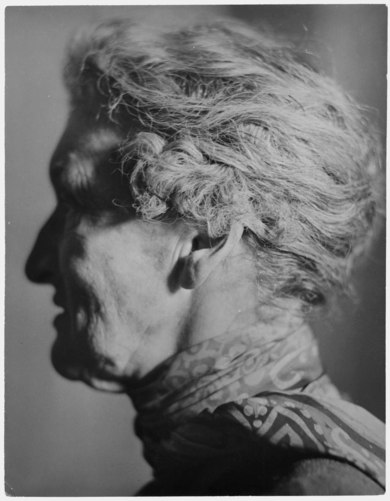

En 1933, face à la montée du nazisme et l’arrestation de son compagnon Theodor Neubauer, Lucia fuit l’Allemagne. Elle laisse tout derrière elle, sauf une valise : celle de ses négatifs, confiée à Laszlo Moholy-Nagy. À Londres, elle reprend à zéro, ouvre un studio au 39 Mecklenburgh Square et photographie l’intelligentsia britannique antifasciste. Elle produit la série Portraits Anglais, devenue un témoignage politique autant qu’artistique.

Mais la guerre la frappe de plein fouet : son logement est bombardé en 1940, elle perd tout. Pour survivre, elle devient directrice du service microfilm à la bibliothèque de Cambridge. Elle photographie des manuscrits rares pour les protéger des autodafés nazis, préfigurant l’archivage numérique moderne. Plus tard, elle fonde Documentary Services et travaille pour l’UNESCO. En 1954, elle présente ses recherches à Photokina et publie des textes visionnaires sur le partage de l’information. Lucia Moholy devient une pionnière de la sauvegarde du savoir, bien avant Internet.

Lucia Moholy (1936)

Lucia Moholy (1935)

On peut y voir les étages des domiciles

de Lucia Moholy et Virginia Woolf détruit.